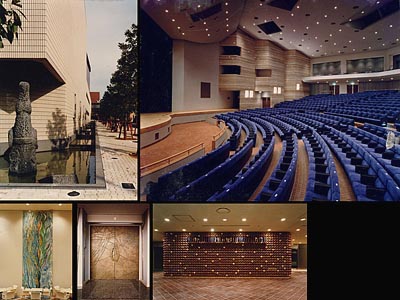

■ 金沢市文化ホール |

|

| ■ 斜行軸と広場を核に街並建築をつくる |

| 馬場璋造 『日経アーキテクチャー(1983) 斜行軸と広場を核に街並建築をつくる』より |

建築的な仕掛けで、まず印象に残るのは外構の水の扱い。武家屋敷の土塀に似た色合いの外壁に沿う流水に、多くの人は市内の風物になっている用水を連想するに違いない。そして広場の中央には、「雪吊り」を模した大屋根がかけられている。木の枝が雪の重みに耐えられるよう、枝の先をヒモで吊り支える伝統的な仕掛けが、雪吊りである。<・・・> 「イタリアにあるような広場をそのまま作るわけにはいかない。が、やはり何か一つのコミュニティーのようなものを、伝統ある町、金沢を見すえ、裏日本の風土を生かしながら作れないか、と考えた。また伝統は、それぞれの時代ごとに進歩の流れの中で生み出され、積み重ねられるものだ。その意味で、これまでの金沢になかった斜行軸をとり、真中に広場を置いてホール棟と展示室で囲んだものを、都市の中に投げかけてみたかった。」<・・・> 斜行軸を説明するのに設計者は、ニューヨークのブロードウェー、格子状の街区の中を一本だけ斜めに走る大通りの名を引用する。「城下町なので、道路パターンは直交しているが、非常に複雑」な金沢には、それが無理なく溶けこみ、施設を活性化するに違いないと予測した。 |

|

| ■ 全館に散りばめられた彫刻や絵画 |

| 馬場璋造 『日経アーキテクチャー(1983) 斜行軸と広場を核に街並建築をつくる』より |

内外を巡り歩いて印象に残るのは、全体よりも、むしろ部分部分に仕掛けられた芸術作品や装置である。 全館に散りばめられた彫刻や絵画などの作品群は、いかにも多彩である。ホールホワイエ扉は扉回りそのものが蓮田修吾郎氏の作品、展示棟1階ロビー中央の壁は中村錦平氏の作、そして喫茶ラウンジには西田明未氏のタピストリーが、外構を麻生秀穂氏の彫刻、外壁を金沢工芸協会の陶壁群が飾る、等々。 「これほど沢山の作品を集めた建物を設計したというのも初めてだ。それだけに全体のコンビネーションを調整する苦労は大きかった」とは、芦原建築設計研究所・所長代理の井上一氏の弁だ。展示室に陳列された芸術作品や、ホールで演じられる芸能を鑑賞する目的で訪れる人々は、半ば建築化されたこうした作品群を序章のように読むことになるわけだ。 |

|