■ 岡山県児童会館 |

|

| ■ 光と影の構成 |

| 栗田勇 『現代日本建築家全集(1971) 光と影?乾いた感情』より |

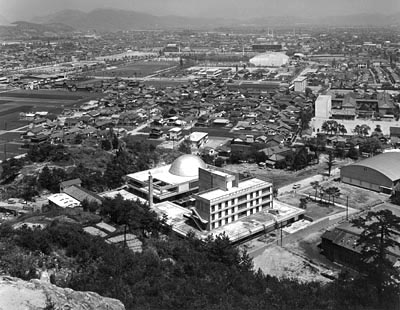

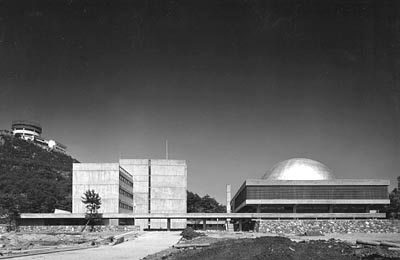

岡山市街西方の万成山の裾に位置し、児童のための科学展示館、県下の小中学生の修学旅行用宿泊施設とからなる。科学館はプラネタリウムをもち、道路からの外観は、腰まわりの赤茶けた万成石乱積と上層の展示室をとりまく米松の水平ルーバーとで強く印象づけられる。これに対し宿泊棟はコンクリート打放しで、科学館棟との間の広場に対して、壁のように立ち上がっている。この広場の床は、万成石で大きく碁盤の目の目地をとった中に、対角線上に煉瓦を敷きつめた整った構成をもち、その奥の方はここの建物を結ぶ機械室棟でとじられ、手前は低い廻廊で区切られる、科学館のニ階の深いはり出しによる陰影と、それに対する宿泊棟の打放しの肌が持つぎらついた光とがこの広場のテーマであるが、それは瀬戸内の風光そのものであるといえよう。ここでとくにおしつけがましい子供向けのデザインをとらず、非常におさえた地昧な表現に徹しているのも好感がもたれる。 |

|

| ■ 万成のさび石 |

| 芦原義信 『新建築(1963) 外部空間をテーマとした岡山県立児童会館』より |

われわれが感激したのは、この万成のさび石というやつです。科学館陳のすぐ裏にあるんですよ。 そのさび石というのを積んでみると、実になんともいえないよさがあるんです。向こうではあまり喜ばれないんだそうですが、とにかく非常に魅力的です。それからルーバーは、科学館でプラネタリウムから出てきたときに、あんまり急に目を刺激しないでいいだろうということでやったのですが、その石とルーバーとのコントラストはちょうど前にやった日光のユースホステルみたいな感じでね。ある種の対立と調和みたいなものがあって、われわれとしてはおもしろいと思っているわけです。 |

|

| ■ 広場の床 |

| 芦原義信 『新建築(1963) 外部空間をテーマとした岡山県立児童会館』より |

レンガを庭に敷き並べることについては、どういう材料がいいだろうかということで、ずいぶんディスカッションしました。あまり中世のゴシックの石畳みたいにごろごろしたものではいけないし、そうかといって工業生産品的なものでもどうかというので、ちょうどレンガがいいんじゃないかということになったと思うんです。<・・・> それからこんどわれわれも感じたことなんですが、中庭は縁どりを御影石の本磨きのものを角に切ってそれを筋のように敷き並べ、その中にレンガを矢筈張りにしているわけなんですが、縁の材料の方が中の材料よりいいということが非常によかったんだなということを勉強したわけなんです。道路をつくるときにいちばん最初にプレキャストの側溝をつくっているのをみて、ハハア縁が大切だ、縁をいいかげんにするとケチくさくなるなということを知ったのですが、これは外部空間をつくるひとつのテクニックにもなると思いますね。 |

|