■ 貿易研修センター |

|

| ■ 海外へ派遣する社員の研修施設 |

| 守屋秀夫 『新建築(1970) 貿易研修センター』より |

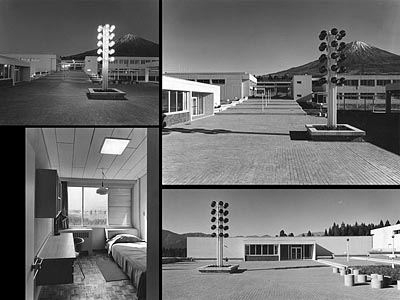

貿易研修センターは、企業が貿易などのために海外の支店や営業所に派遣する駐在員に、派遣に先立って語学や地域学(地理・歴史・風俗・国民の感情や性格等を学ぶ)、貿易実務などを研修させる学校である。学校を出て会社に入ってから2・3年たち、自分の会社のために直接必要な知識・技態は一応身につけた人が対象であり、ここでは海外での生活に必要なすべてを体得させ、派遣されればその日からむこうの社会に入って活躍できる、有能な貿易人を養成しようというものである。 そして、その教育方針はintensiveとintegrateという言葉に要約される。研修期間としては、本科生の場合約1年が当てられる。integrateという理念のもとでは、いわゆる講義だけが教育の手段ではない。研修所内での全生活を通じて、国際的生活態度を習得させなければならない。また、intensiveな学習をさせるためにも、あるていど家庭や一般社会から切り離したほうが効果的であるということから、全寮制にし、しかも東京でなく、地方の、静かで空気の澄んだ環境を求めることになった。 |

|

| ■ 配置計画 |

| 福田晴虔 『現代日本建築家全集(1971) 富士を借りて』より |

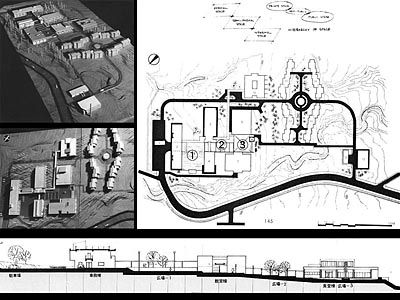

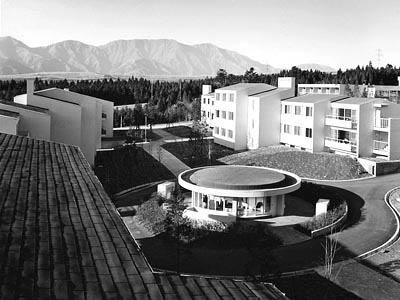

敷地は富士山西麓の樹海の中で、長さ2kmに及ぶ広大な南西向き斜面である。ここでは富士の眺望が全体を圧している。敷地のほぼ中央に中心的な施設がおかれ、そこから順に下に向かって研修生寮、教職員住宅群が配される。アプローチ道路は西からこれらの群の中央あたりにとりつき、中心施設へはここで大きく外側をまいて、斜面の上方から入る。中心施設は管理棟、教室棟、図書館と食堂と上から下に向って配置され、それらの建物群が連続した三つの広場によってつなぎあわされる。広場はモントリオールの日本館で「内」と「外」がその性格づけの物差となっていたように、フォーマルとインフォーマルという対概念がその秩序づけの道具として援用され、管理棟と大教室棟の間のフォーマルな広場1、教室と食堂図書館を結ぶややアクティビティーの高い、階段状の広場2、そして夜間も自由に使用できる食堂と図書館の間におかれたインフォーマルな広場3の三つが、この空間の骨格をつくりあげている。こうした空間の格づけはこの広場だけでなく敷地全体についても、上から下に向かってフォーマルからインフォーマルヘ遷り変わる秩序があてはめられており、この構成が必ずしも建築的に限定されたもののみではなく、機能分析と、眺望や土地の起伏などからする敷地の空間全体の分節化の方向に沿ったものであることがわかる。 |

|

|